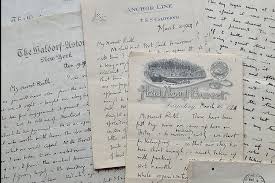

Ada sesuatu yang sangat manusiawi dalam surat terakhir.

Ketika seseorang tahu hidupnya tinggal hitungan jam, setiap kata berubah jadi darah.

Tak ada lagi basa-basi, tak ada lagi topeng — hanya kejujuran paling telanjang yang bisa ditulis manusia.

Sepanjang sejarah, ribuan orang mati meninggalkan surat terakhir sebelum eksekusi.

Beberapa ditulis di penjara, beberapa di medan perang, beberapa di ruang isolasi yang sunyi.

Namun isinya selalu sama: cinta, penyesalan, dan pesan agar dunia belajar dari kesalahan mereka.

Artikel ini mengungkap surat-surat terakhir yang tak hanya menyayat hati, tapi juga mengubah sejarah.

Jean Moulin: Surat untuk Ibu di Saat Napas Terakhir

Nama Jean Moulin dikenal sebagai simbol perlawanan Prancis terhadap Nazi.

Sebagai pemimpin Résistance, ia ditangkap dan disiksa pada tahun 1943.

Ketika sadar ajalnya dekat, Moulin menulis surat pendek untuk ibunya dari penjara Gestapo.

“Aku tidak takut mati, Bu. Aku hanya menyesal tidak bisa melihat Prancis bebas.”

Surat itu ditemukan di sakunya setelah ia meninggal akibat penyiksaan.

Bagi rakyat Prancis, kata-kata itu menjadi mantra perjuangan.

Mereka percaya, setiap huruf yang ditulis Moulin adalah tinta dari darah patriotisme.

Kartini: Surat yang Tak Pernah Dikirim untuk Anak yang Tak Pernah Lahir

Raden Adjeng Kartini dikenal karena surat-suratnya yang memecah kesunyian perempuan Jawa di awal abad ke-20.

Namun di antara ratusan suratnya, ada satu yang paling menyayat: surat yang ia tulis sebelum meninggal setelah melahirkan, umur 25 tahun.

Dalam surat itu, Kartini menulis tentang ketakutan dan harapan — untuk anaknya, untuk perempuan, dan untuk bangsanya.

“Kalau aku tiada, biarlah surat-suratku menjadi saksi bahwa perempuan pun mampu berpikir.”

Ia tak pernah sempat melihat anaknya tumbuh, tapi surat-suratnya menjadi nyawa abadi yang menyalakan gerakan emansipasi.

Kartini tidak dieksekusi, tapi waktu mengeksekusi cita-citanya.

Dan justru karena itu, suaranya tak pernah mati.

Sukarno di Penjara Banceuy: Surat dari Kepala yang Tak Pernah Tunduk

Tahun 1929, Soekarno dipenjara oleh Belanda karena dianggap menghasut rakyat lewat pidatonya.

Selama di penjara Banceuy, ia menulis sebuah naskah yang kemudian dikenal sebagai “Indonesia Menggugat.”

Isinya bukan sekadar pembelaan diri, tapi manifesto politik yang mengguncang kolonialisme.

“Kalau aku harus mati, biarlah aku mati sebagai manusia merdeka.”

Meski bukan surat pribadi, tulisan itu adalah surat kematian ideologis — pesan kepada penjajah bahwa mereka bisa memenjarakan tubuh, tapi tidak pikiran.

Beberapa hari sebelum sidangnya, Soekarno juga menulis surat untuk istrinya, Inggit Garnasih:

“Jangan menangis. Tangisanmu hanya akan melemahkan semangatku.”

Surat itu tak pernah dipublikasikan secara resmi, tapi menjadi kisah cinta revolusi yang paling abadi.

Rosa Luxemburg: Surat dari Penjara Sebelum Ditembak

Tahun 1919, Rosa Luxemburg, pemimpin revolusi Jerman, ditangkap karena menentang perang dan menulis tentang kebebasan rakyat.

Di penjara, ia menulis surat kepada sahabatnya, berisi pengakuan yang menggetarkan:

“Aku merasa dekat dengan semua yang hidup — bahkan seekor burung kecil yang jatuh pun membuatku menangis.”

Beberapa hari kemudian, ia ditembak dan dibuang ke sungai.

Tapi suratnya menyebar, menjadi inspirasi gerakan feminis dan sosial di seluruh dunia.

Surat Rosa bukan sekadar pesan terakhir, tapi pengingat bahwa empati adalah bentuk perlawanan tertinggi.

Surat Terakhir dari Perang Dunia II: Pesan yang Tak Pernah Sampai

Di banyak negara Eropa, museum menyimpan surat-surat terakhir para tahanan perang.

Salah satunya ditulis oleh André Tuffet, pemuda 22 tahun yang dieksekusi Nazi pada 1944.

Ia menulis di atas kertas coklat:

“Mama, aku akan mati sebentar lagi. Jangan sedih. Aku telah melakukan yang benar.”

Surat itu disembunyikan di dinding sel, baru ditemukan 40 tahun kemudian.

Ibunya sudah meninggal, tapi surat itu menjadi warisan moral bagi generasi setelahnya.

Surat-surat semacam ini bukan hanya catatan sejarah, tapi potongan hati manusia yang bertahan melawan kekerasan.

Che Guevara: Surat untuk Anaknya Sebelum Mati di Bolivia

Tahun 1967, Che Guevara menulis surat untuk lima anaknya dari persembunyian di Bolivia, beberapa minggu sebelum ia ditangkap dan dieksekusi.

Isinya bukan tentang perang, tapi tentang cinta dan integritas.

“Belajarlah menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan. Jangan pernah malu mencintai rakyat.”

Surat itu baru dipublikasikan setelah kematiannya, dan menjadi bagian dari mitologi revolusi dunia.

Che tahu ia akan mati, tapi ia juga tahu bahwa kata-katanya akan hidup.

Sebuah surat bisa menjadi peluru ideologis yang menembus waktu.

Surat-Surat dari Pulau Buru: Pesan Diam dari Para Tahanan Politik Indonesia

Di masa Orde Baru, ribuan tahanan politik ditahan tanpa pengadilan di Pulau Buru.

Banyak dari mereka menulis surat rahasia kepada keluarga — tapi hampir semuanya disita dan tidak pernah dikirim.

Beberapa surat ditemukan setelah reformasi.

Salah satu di antaranya berbunyi:

“Kalau aku tidak kembali, jangan tangisi aku. Tapi ceritakan pada anak-anak bahwa aku pernah bermimpi Indonesia bisa adil.”

Surat itu tanpa nama, tanpa tanggal.

Tapi kalimatnya cukup untuk membuat siapa pun merinding.

Karena meski para penulisnya dihapus dari sejarah, kata-kata mereka bertahan di ingatan bangsa.

Surat untuk Dunia: Ketika Ilmuwan Bicara Sebelum Mati

Tak semua surat terakhir datang dari pejuang.

Beberapa ditulis oleh ilmuwan dan pemikir besar.

Salah satunya, Galileo Galilei, menulis surat pendek kepada muridnya sebelum menjalani tahanan rumah seumur hidup karena teori heliosentrisnya.

“Mereka bisa memenjarakan aku, tapi bumi tetap berputar.”

Kalimat sederhana ini jadi simbol perlawanan terhadap dogma.

Bukan hanya ilmu pengetahuan yang ia pertahankan, tapi hak untuk berpikir.

Kisah dari Nusantara: Surat Terakhir Sebelum Peluru

Banyak pahlawan Indonesia juga meninggalkan surat terakhir yang mengguncang hati.

Salah satunya adalah Robert Wolter Monginsidi, pejuang dari Sulawesi Selatan yang dieksekusi Belanda pada 1949.

Beberapa jam sebelum ditembak, ia menulis surat untuk sahabatnya:

“Hidup hanya sekali. Gunakan untuk yang berarti.”

Kalimat itu sederhana, tapi jadi warisan yang lebih abadi dari monumen.

Banyak surat serupa dari pejuang lain — dari Tan Malaka hingga Teuku Umar — yang hilang atau disembunyikan karena dianggap terlalu membangkitkan semangat rakyat.

Namun, kata-kata mereka tetap menyelinap lewat mulut generasi berikutnya.

Ketika Surat Jadi Senjata Terakhir

Surat terakhir adalah bentuk pembelaan paling sunyi.

Tidak ditulis untuk sejarah, tapi untuk hati manusia.

Namun justru karena itu, mereka jadi abadi.

Surat-surat itu menunjukkan bahwa bahkan ketika tubuh dirantai dan mulut dibungkam, pena tetap bisa berteriak.

Dan ironisnya, banyak penguasa yang menandatangani perintah eksekusi tanpa sadar bahwa yang mereka bunuh bukan manusia, tapi kata-kata yang akan hidup selamanya.

Kesimpulan: Surat yang Tak Pernah Mati

Surat terakhir bukan sekadar catatan kematian tapi perayaan keberanian.

Ia membuktikan bahwa manusia bisa kehilangan segalanya, kecuali satu hal: kebebasan untuk menulis.

Darah mungkin mengering, tinta mungkin pudar, tapi maknanya tidak pernah hilang.

Karena setiap surat terakhir adalah doa, peringatan, dan perlawanan — semuanya ditulis di ambang kematian, tapi ditujukan untuk masa depan.